Your are here: Home // Archives for 7月, 2012

(仮)ルイス・バラガンの住宅作品における空間の素材感の研究

1.序論 1−1.研究の目的と背景 人が空間を体験するとき、そのデザインや配置よりも、触感や素材感が記憶や感覚に鮮明に残っていることが多いように感じる。素材感や触感など、手触りのあるものから空間を見つめ直してゆく研究を通して、人の感覚や記憶に近い空間を捉えることができるのではないかと思う。ルイス・バラガン(以下バラガンと記す)は、インターナショナル建築に見られる、素材の統一化を否定し、その建築はシンプルで綿密で感覚的で、その素材と色彩が持つ情緒的な特性は、図面からは決して解らないと言われている。このように、素朴で独特のテクスチャを醸し出し、感覚的で情緒的な空間を作り出すバラガンの住宅作品を本研究の対象とする。 1−2.研究の方法 バラガンの住宅作品の中で、“バラガン自邸”、“ヒラルディ邸”、&l...

斜面地における集落・空間構成について~山梨県南巨摩郡早川町赤沢集落を事例として~

B4の高屋です。建築空間論研究室前期の成果をお知らせします。 斜面地における居住環境は平坦地に比べ地理的規約が多いためか今まで開発がされてこなかった。そうした土地固有の条件において斜面地での集落形成が行われた居住環境は、今日の開発とは異なるものであると考えられる。 本稿は、斜面集落における構成要素を「建物・アプローチ・石垣・水源」に分け、各レイヤーを組み合わせ関係性を見つけだすことで斜面地における集落・空間構成を明らかにすること、またこうした平地がないなかで、どのように斜面のなかに平地を築き集落を構成しているかを明らかにすることを目的とする。 対象地域は、重要伝統的建造物群保存地区として選定された山梨県南巨摩郡早川町の斜面地にある赤沢集落とした。赤沢集落は山の中腹の急斜地に位置し、約750年前、日蓮がこの地を訪れて以来、住民は物心とともに日蓮宗と関わり今日にいたっている。日蓮宗総本山...

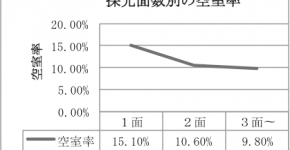

団地の現状及び周辺環境との関係性に関する研究~ 江東区内の団地を対象として~

B4井元です。前期小論文の成果をアップ致します。 1 序論 研究の背景 団地とは、一団地内に数棟の建物があり、生活または産業などに必要とされる各種インフラおよび物流の効率化を図るために、住宅または目的・用途が近似する産業などを集中させた一団の区画もしくは地域、またはそこに立地している建物および建造物を指す。民間のマンションでは、建蔽率・容積率を使い切り、狭い土地に建物と駐車場が詰め込んでしまうことが多いが、反対に日本住宅公団が郊外に造成した団地の多くは、容積率・建蔽率を上限よりずっと低く抑えてあり、さらに築後時間が経過しているものが多く、木々は生い茂りとても豊かな表情を提示し大都市のベッドタウンとして栄えてきた。しかし、現在少子化が進むと同時に住民は高齢化し、住居は空室が目立つ。そんな中、団地再生が大きな課題となっている。団地再生には大きく「リニューアル」と「建て替え」という二つの手...

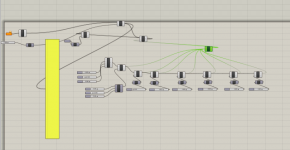

(仮)コンピューテーショナルデザインを用いた設計手法に関する研究-西三田団地敷地内における駐輪場をケーススタディとして-

B4菊池です。 以下、前期研究発表会時における前期小論文の成果です。 1 序論 1.1 研究の背景 1.1.1 公共団地の現在 日本の公共団地は、1955年以降住宅公団の設立以来、大量の住宅ストックを確保するために、合理性による画一化とともに建設された集合住宅である。現在では建築物の老朽化に加え、少子高齢化に伴う住民の高齢化、団地内での新規入居者の減少による代謝不良、空室率の増加など、団地の建築物と周辺環境の形骸化が問題となっている。 1.1.2 コンピューテーショナルデザインの現在 近年のコンピュータ技術やデジタルファブリケーション技術の発展により、建築の分野においてもより複雑なシミュレーションや形態の生成が可能となっている。また、コンピュータツール(CAD)としてだけではなく、建築や都市の問題を解決するプログラミングとしての論証を用いたアルゴリズミッ...

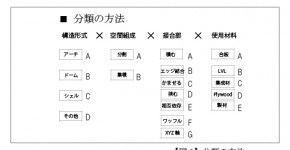

木造部材を用いて作られる集合体の研究

B4 矢田です。前期論文の成果物をアップロードします。 1.序論 1-1研究の背景 近年コンピューターの技術が格段に上がり今まででは実現することが困難であった3次元空間が徐々に世界でつくられ始めている。大きさや用途、規模などによりさまざまではあるがパヴィリオンをはじめとし建築の分野にまでよく見られる。その中でも特に『木材』をよく用いている事例が多く、それは加工しやすく構造的にもある程度の強度を持っていることが一因としてみることが出来る。 木材はコンクリートなどの流動的な物質とは異なり、1)小部材2)それらを集積させ3)組み立てる、という点で他の材料とは異な る使われ方である。 1-2既往研究について 木材を用いて作られる3D空間やそのデザインについて の既往研究は少なく、確認できるものでも構造や構法などの 技術的な側面についての研究が多数を占めている...

(仮)神田、新橋におけるビルの空室に伴う既存ストック活用法に関する研究

B4 櫻井です。 以下前期論文成果物になります。 1.研究の背景と目的 2003年問題以後、ビルは供給過多に陥りる一方で、ネットワーク普及に伴う働き方の多様化、ワークスタイルの変更により在宅ワーカーなどが拍車をかける結果となり、都心部ではオフィスビルの空室が問題とされている。都心部の大規模ビル供給による中小ビルからテナントを奪うような空室連鎖の影響力は大きい。また、持続可能な社会を実現するためにはスクラップアンドビルドによる考え方ではなく、コンバージョン(用途変更)などによる既存ストックをいかに活用するのかが今後の社会活動において大変重要なことと考えられる。 本研究では空室発生の要因をその地域規模でのビル郡の建築的視点から調査、分析し、他地域との比較から検討する。それによりビル郡の空室の...