Your are here: Home // Archives for 7月 23rd, 2013

木造密集市街地における屋外空間の利用実態とコミュニティ形成に関する研究 -東京都荒川区荒川6丁目を対象とした共同建て替えをケーススタディとして-

修士二年の益田です。前期の研究成果を投稿致します。 1. 序論 1−1. 研究の背景 現在の東京都は、戦中戦後の混乱期と都市形成期が重なったこと等を要因として、主に山手線外周部に木造密集市街地が数多く残っている。こうした木造密集市街地は、 「狭小」や 「密集」といった特異な要素が複雑に重なり合うことで生まれる都市形態の一つである。しかし、路地が持つ界隈性や屋外空間を利用したコミュニティ を持つことが木造密集市街地に住まうことの魅力であるが、同時に建物の老朽化や住環境の悪さといった問題点を抱えている。 東京都に現存する木造密集市街地が抱える問題点に対し、複数の土地を合理的に結合させ、共同建て替えを行う手法が今日増加している。しかし、こうした共同建て替えは、建物の老朽化や採光面等の問題を解決することには適しているが、建て替え以前にその地域が保持していたコミュニティを形成する余白が敷地内、建築内...

Louis I Kahnのアンビルド作品における光の設計手法の研究 -3Dモデルによる光の復元-

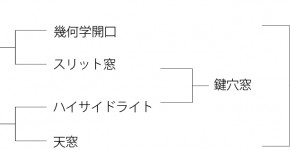

修士2年の新谷です。前期の修士論文の成果を投稿します。 1.序論 1−1.研究の背景と目的 ルイス・I・カーンがどのような意図を持って自己の建築を設計しているかは、過去から今日に至るまで様々な研究がなされてきた。その多くは既存の建築からカーンの建築を分析しているものである。カーンの光の設計に関する既往の研究としては、河野ら1)や柳田ら2)による研究があるが、いずれも既存の建築を分析しているものである。カーンが設計した60年代中旬の建築は、光の採光方法を複数採用している物が多く、魅力的な空間を持っている物が多い。しかし、それらの多くは実現すること無く終わっている。そのため、既存のカーンの建築のみの研究ではカーンの設計の本質に近づくことができないと思われる。カーンのアンビルド作品の分析・3D化をすることで、よりカーンの設計意図を深く読み取ることができるのではないだろうか。 本論の...