You are here: Home // NEWS

2024年度 春学期が終了しました!

koyart作品の一部を黒川農場さんに寄付しました!

大河内研究室が参加しているkoyartプロジェクトにて作成した無人販売所の一部をパーテーションとして加工し、黒川農場さんに寄付しました。 少し手間取る部分もあったものの、搬出入は黒川農場の方にも手伝っていただいたこともあり、無事に設置まで完了することができました。黒川農場の木を基調とした空間にマッチする、迫力がありつつ温かみもあるパーテーションになり、これから実際に使われていく中で物が置かれるなどして空間に彩りが生まれていくのではないかと思います。 パーテーションは黒川農場のアカデミー棟にございますので、実際に黒川農場に行く機会がありましたら、ぜひ一目見に行ってみてください。また、今年も引き続きkoyartプロジェクトに参加させていただきます。今回も面白い作品ができそうなので、こちらも楽しみにしていてください! 黒川農場の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。ま...

2024年度 春学期建築見学会

大河内研究室では、春学期と秋学期の年2回建築見学会を開催しています。 2024年度春学期は、5月21日に日建設計東京コレクティブフロア/PYNTを見学してきました。(新建築2023年6月号掲載) 日建設計東京ビルを、オープンプラットフォーム、カーボンニュートラル、ダイバーシティなどの課題解決に向けた実験の場として1〜4階までを改修しました。2階までを来客用、3階以上を社員専用とした構成から、2、3階を階段で繋ぎ、3階は社外のコラボレーターも出入りできる共創の場として利用できます。 当日は、社員の方がPYNTについての説明をしていただき、その後2グループに分かれて2、3階のXR studioや社員がおすすめする読書コーナーなどの様々な面白い取り組みを見学させていただきました。最後に、日建設計に就職した明治大学のOBの方々から就活や会社に関することなど貴重なお話を伺うことが...

koyartプロジェクト懇親会

2024年度 大河内研究室始動!

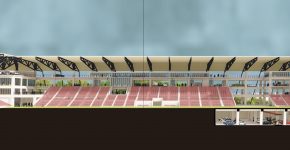

タカバシラ-個の暮らしが集まるスタジアム型都市拠点-

1.背景 現在一世帯あたりの人員は減少傾向にあり、世帯人員が一人の世帯が約4 割を占めている。かつて社会- 家族- 個人であった社会構造は社会- 個人へと変化した。その中で今まで家族というコミュニティで補っていた暮らしの中の相互扶助は家族の欠落により困難となった。また核家族を閉じ込めていた住宅は今度は個人を閉じ込めるようになったために、孤独死等の問題が生じている。つまり、家族を前提とした社会と家族がいない現実との間にずれが生じている。そこで家族に代わる個人の集まりによるコミュニティの編成が提言された。 2.設計主旨 シェアハウスやコレクティブハウスとは違う、ありのままの心地よい人間関係を築けるような個人が集まる集合住宅を目指し設計に取り組んだ。具体的にはコモンスペースとは強制的に関わる関係でないことや、物理的距離の近さではなく社会的距離の近さゆえ集まるこ...

現代建築作品の模型の変遷と建築思想-模型の物理的構成と表現意図に着目して-

M2の柚木宏斗です。2023年度の修士論文の内容を報告させていただきます。 序章 はじめに0-1 研究の背景 建築模型は,建築設計のスタディ段階からプレゼンテーションまで幅広く製作されており,その目的や意義は多様化し絶えず変化している。設計者は,実際の作品を発表するだけでなく模型を製作することで自身の設計意図や理念を発信しており,模型は設計者にとって重要な表現媒体である。一方で,これまで模型は設計者の意図や空間構成を3次元で伝える唯一の手段であったが,近年のVR技術の発展のように建築業界では様々な3Dの表現技術が確立されている。こうした背景から一部の大学では設計教育における模型不要論が挙がったとも言われている。また2016年に建築倉庫ミュージアムが誕生したように,模型は単なる使い捨ての媒体ではなく,作品とは独立したメディアとして保存の価値を持ち始めている。このように技術や時代が大き...

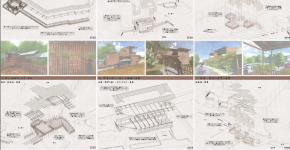

無形之感取 ~神社境内にみられる領域のヒエラルキーを用いた設計手法~

01.背景/見えないものを感じる力 神道の本質であり、かつて人々が持っていた「見えないものを感じる力」。それは人々の心に豊かさとゆとりを与えていた。しかし、都市化、文明の発展により、現代では失われかけている現状がある。ストレスや圧迫感を感じる現代都市にこそ「見えないものを感じる力」は必要であり、求められている。 02.提案/見えないものを感じる力を取り戻す かつて「見えないものとの関係性を結ぶための結節点」として用いられてきた神社を現代において、「見えないものを感じる力を取り戻す結節点」として用いる。 「目に見えないものを感じる力」を空間体験を通して、取り戻すことを目的とした建築を試験的に神社境内に実験的に6個設計した。 また、既存のシークエンスを拡張し、今までに見ること。感じることができなかった神社境内に存在するものを可視化し、感じることを誘発する...

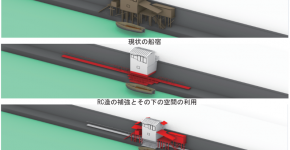

建築と土木の融合 -神田川河口の船溜まりを対象とした船宿の保存と親水空間の提案-

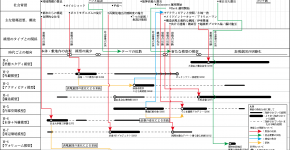

修士2年の柳井です。2023年度の修士設計の内容を報告させて頂きます。 序章 研究の背景と目的0-1 研究の背景 我々日本人は,地震,津波,火災,噴火といった厳しい天災と常に向き合い,それを克服して生きてきた。災害を契機に,図1 のような住境の間近に大きい防潮堤があることや,図2 のような宅地造成のための擁壁がヒューマンスケールから乖離している実例が挙げられ,これらは,土地の場所性を無視した計画であり,人間の生活する環境を脅かす存在となっている。図1, 図2 より,建築と土木がトータルでデザインすることが欠落していると言える。つまり,建築と土木が分断しているのである。これらから建築と土木を融合することは必要だと考える。 図1 隣り合う住宅街と防潮堤 図2 宅地造成のための擁...

スイス・オーストリアの中大規模木造建築の設計手法-構造形式と外皮に着目して-

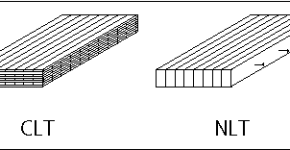

M2の早川です。2023年度の修士論文の内容を報告させて頂きます。 序章 研究の概要 0-1.研究の背景 中央ヨーロッパに位置するドイツ,スイス,オーストリアは現代木造建築の先進国である。3国は豊富な森林資源を有しており,100年以上にわたり持続可能な森林管理を行ってきたという共通点がある。また,世界中で森林が減少傾向にある中で森林面積が増加しており,森林管理によって生み出される豊富な土壌を活かして,技術力の高い木造会社,職人が多く存在し活躍している。 1990年代には,専門家らによってこの3国でほぼ同時期にCLT(Cross-Laminated Timber)が開発された1)。これと共に,木材と相性が良い省エネ環境技術が発展したことによりプレハブ技術が普及し,2000年代から現代にかけてはデジファブ技術,施工技術の向上に伴い,エンジニアリングデザイン...

ARCHIVES

ARCHIVES コンペ

コンペ 南方熊楠研究所2003

南方熊楠研究所2003 城下町2005

城下町2005 岩見沢駅舎2005

岩見沢駅舎2005 立川市新庁舎2005

立川市新庁舎2005 PROJECT&RESEARCH

PROJECT&RESEARCH WKH2005

WKH2005 北京ワークショップ2012

北京ワークショップ2012 修士設計2010

修士設計2010 コンピューテーショナルデザイン

コンピューテーショナルデザイン テクトニクスと建築

テクトニクスと建築 中国の現代集合住宅

中国の現代集合住宅 伝統的集落

伝統的集落 卒業設計リスト

卒業設計リスト