You are here: Home // PROJECT&RESEARCH

現代建築レビュー8月号

B4の吉田です。2024年11月7日に実施しました、新建築2024年8月の現代建築レビューを投稿いたします。 吉田:8月号で気になった建築は何ですか。 丸山:私はDLT恒久仮設木造住宅が気になりました。恒久と仮設が矛盾したものであるように思っていたので、そこに興味を持ちました。不完全さを残すことに意味があるとすれば、仮設住宅はあくまで「仮設」であっても良いのかなと思いました。仮設住宅の在り方は日本と世界、建築家と行政で食い違う部分も多く、「仮設+○○」や「仮設の恒久化」が適切であるか、今後考えていく必要のあるものだと考えています。 吉田:私は森山ビレッジNESTING五城目が気になりました。ぞれぞれの住戸が別々の世帯によって考えられていることもあり、異なる個性的な平面プランをもっていることが分かります。とはいえ、サニタリーやキッチンの位置が似通っている平面プランも見られ...

工場併用住宅における増改築と空間・社会に関する研究

修士2年の三橋です。修士研究の途中経過を報告します。 1.研究の背景工場併用住宅は自宅と工場を兼ねた併用住宅の総称である。大田区大森南地区は、東京都の南部に位置し、工業地域の住宅地が共存する地域特性を持ち、生産の場(工業)と生活の場(住居)を共存しながらが変化してきた。住宅部分では、家族の構成やライフスタイルの変化に応じて住居スペースの拡張が求められることが多くあり、階段を利用した上階の増築や、バルコニーの新設などが挙げられ、これらは住居の快適性を向上させる要因となっている。一方で、工場部分でも増改築が行われることが多く、作業効率を高めるためのスペースの再配置や、新しい設備の導入を目的とした増築が行われている。 以上の背景から増改築により、住工の生産性を向上させることが可能となっており、限られた敷地内の効率的な土地利用が重要な手段となっている。これら増改築には周囲の環境や建物...

アートプロジェクトにおける地域性の研究 ー大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレを対象としてー

修士2年の山﨑です。修士研究の途中経過を報告します。 1.研究の背景1-1.日本各地で行われる地域型アートプロジェクト 1990 年以降日本各地でアートプロジェクトが行われるようになり、1995 年の阪神・淡路大震災を契機にアートと社会の接点をつくる動きが見られるようになってきた。そして、2000 年以降他分野と結びつき、社会の仕組みへ働きかけるアートプロジェクトが生まれ始めていく。その結果、アートプロジェクトは「ふるさと再生」や「地域活性化」の観点で注目を浴びるようになった。経済的観点では自然や人材、場所、企業、産業などまちの既存資源を活用し、活性化させることでまちに新たに経済の動きを生み出すことが期待される。経済以外にも、作品やプロジェクトの拠点がまちの新たな観光資源となって観光客を呼び込むことで、交流人口が増え、外部からの注目を浴びることで、シビックプライドが高まり、若者が地...

スイス・オーストリアの中大規模木造建築の設計手法-構造形式と外皮に着目して-

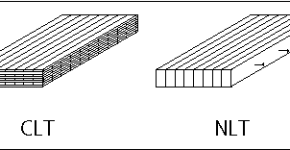

M2の早川です。2023年度の修士論文の内容を報告させて頂きます。 序章 研究の概要 0-1.研究の背景 中央ヨーロッパに位置するドイツ,スイス,オーストリアは現代木造建築の先進国である。3国は豊富な森林資源を有しており,100年以上にわたり持続可能な森林管理を行ってきたという共通点がある。また,世界中で森林が減少傾向にある中で森林面積が増加しており,森林管理によって生み出される豊富な土壌を活かして,技術力の高い木造会社,職人が多く存在し活躍している。 1990年代には,専門家らによってこの3国でほぼ同時期にCLT(Cross-Laminated Timber)が開発された1)。これと共に,木材と相性が良い省エネ環境技術が発展したことによりプレハブ技術が普及し,2000年代から現代にかけてはデジファブ技術,施工技術の向上に伴い,エンジニアリングデザイン...

熱可塑性を持つ素材の分析と建築への採用可能性

学部4年の鶴田です。春学期の小論文の成果について報告します。 はじめに0-1. 研究の背景 現代ではSNSやVR等のデジタル技術の発展により擬似的な空間体験が可能になっている。また建築は基本的に強固で動かないものと考えられていることから、建物の形態が変化することの可能性を模索しながら、実空間で人が過ごすことの意味を再度考える必要があるように思う。0-2. 研究の目的 人が建築の形に影響を与えるとどうなるのかという疑問から物質が変形する性質の中でも、熱によって物質が柔らかくなり冷えると固まる熱可塑性に着目する。人の体温による変形によって触った形跡が形として残ることや、気温といった外部環境によって素材の形状に変化が出ることがどのような可能性を持っているのかを考察する。 0-3. 研究の位置付け 先行事例として建築の一部または全体が動く可動機構や、柔らかい素材を使った建築事例を...

スイス・オーストリアにおける大規模木造建築の設計手法 –構造形式と外皮に着目して-

修士2年の早川です。修士研究の途中経過を報告致します。 1.研究の背景 1-1.中央ヨーロッパと大規模木造建築の発展 中央ヨーロッパに位置するドイツ、スイス、オーストリアは現代木造建築の先進国である。3国は豊富な森林資源を有しており、100年以上にわたり持続可能な森林管理を行ってきたという共通点がある。各国の森林率はドイツが31.7%、スイスが30.9%、オーストリアが46.7%である。3国は、世界中で森林が減少傾向にある中で森林面積が増加しており、こうした森林管理によって生み出される豊富な土壌を活かして、技術力の高い木造会社、職人が多く存在し活躍している。1990年代には、職人たちによってこの3カ国でほぼ同時期に、同時並行でCLTが開発された。CLTの開発と共に、木材との相性が良い省エネ環境技術が同時期に発展したことによりプレハブ技術が普及し、2000年代から現代にか...

カステルヴェッキオ美術館の開口部にみられるカルロ・スカルパの修復手法に関する研究

学部4年の山田です。春学期の小論文の成果について報告します。 序章 研究の背景・目的 イタリアの近代建築家カルロ・スカルパ(Carlo Scarpa,1906~1978)は「改修計画における彼の諸々の作品は、まさに彼の本領を発揮した傑作」と評されており、中でもカステルヴェッキオ美術館(Castelvecchio Museum,Verona,1958-1964)は「再生建築の模範」とされている。カステルヴェッキオ美術館における修復の手法は「創造的修復」や「レスタウロ」と称され、一般的にはもともとの価値を損なわず、新旧が交じり合うことでその価値を向上させるような修復手法であるとされる。スカルパは寡黙な建築家であったことから残された言説は多くないが、設計時のドローイングが数多く残されている。 カステルヴェッキオ美術館内の床と壁の取り合いを見ても分かるように、スカルパ...

現代建築レビュー1月号

B4鶴田です。2023年5月23日に実施致しました、新建築2023年1月号の現代建築レビューを投稿します。 早川:一月号で気になった建築は何ですか。 新沼:私はKEEP GREEN HOUSEが気になりました。大根櫓という農業構築物をイメージして建物の全体像を形作るという方法が面白いなと思いました。また既存の地形を建物内部に取り込んでそのまま利用しているところが斬新だなと感じました。 石川:私はSTROOG社屋が気になりました。自社生産している金物を接合部に使用することで、部材の組み合わせ方を様々につくることができ木造でありながら自由な空間が実現可能という点が面白いと思いました。また柱や梁といった部材をCLT板のみで積み木のようにつくっていく方法は今後普及していくのではないかと思いました。 鶴田:私は52間の縁側が気になりました。木造の大屋根という1つの大きな架構...

現代建築レビュー9月号

B4宮川です。2022年11月21日に実施致しました、新建築2022年9月号の現代建築レビューを投稿します。 櫻井:9月号で気になった作品を紹介してください。 髙田:私は「KIND Center」が気になりました。ここでは、螺旋状でつくられた内部の空間構成が魅力的な特徴です。螺旋形状は地形ではなく、工場やオフィス空間のあるべき形を突き詰めた結果から決まっている点が興味深いと思いました。偶発的なイベントを生み出す過剰な動線から、構造が決まり、面白いと思いました。 山崎:私は「santo」が気になりました。これは、金物を制作する工場内に、ショップや体験の空間を備えた施設です。格子の木製天井に対して柱は鉄製で、上に行くほど細くなっている対比が面白いと思いました。また、天井が浮いている様に見える点も興味深いです。 末吉:私は「名古屋造形大学」が気になりました。街のような空...

現代建築レビュー6月号

B4の石井です。2022年9月26日に実施しました、新建築2022年6月号の現代建築レビューを投稿いたします。 末吉:6 月号で気になった建築は何ですか。 高田:私は Senju Motomachi Souko が気になりました。ここでは、人が物を作るという目的を介して、その場の使い方や空間の形態を連続的に変え続けています。その連続性で生まれる建材や床などのストックの循環が倉庫内に留まるのではなく、地域全体で行われているということが面白いと思いました。 金川:私は富岡倉庫が気になりました。実際に訪れた際に、上州富岡という倉庫の最寄り駅が比較的新しい形態であるのに対して正面の倉庫の並び、富岡製糸場までの街並みのように街全体に少しギャップがあると感じていました。そこで隈さんが行った鉄骨の構造材の付け足しや組積造に孔を開けるという操作が昔ながらの形態を残している部分と...